トップ

> 小泉斐とその作品

小泉斐とその作品

明和3年(1766)~嘉永7年(1854)7月5日没

[明和7年(1770)~安政元年(1854)](別説)

下野国芳賀郡益子村(黒羽領西郷益子村)において、益子村鹿島神社の神官であった木村市正の次男として生まれた。幼名は勝明(勝)、または、亀次と称した。幼少より絵を好み、11歳で島崎雲圃(しまざきうんぽ)に入門。その後高田啓輔(たかだけいすけ)、円山応挙に師事。また、皆川淇園から漢学、立原翠軒に儒学を学んだ。

寛政年間の終わり頃、黒羽藩領桜田村の温泉神社(両郷村高尾温泉神社)神官小泉

光秀の養子となり、同社の大宮司を継ぎ、従五位下小泉甲斐守藤原朝臣光定と称する。その後文化11年(1814)黒羽藩主大関土佐守増業に招かれ黒羽に移り、同13年鎮国社社掌となる。

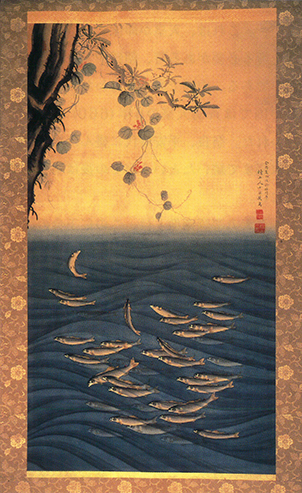

斐はとくに「鮎」の描き手として名高い。生涯にわたって「鮎」を描き続け、作品数も多い。実際に倦むことなく那珂川で鮎の生態を観察、写生したという。こうして斐独自の写実的な表現が、完成度の高い「鮎図」の作品群を生み出していった。

また、藩主増業の公命により、文政8年(1825)に描かれた「黒羽周辺景観(東郷)図」、翌年「黒羽周辺景観(西郷)図」は、真景図の代表作とされている。

この他にも人物図、山水図、仏図、埴版画集「檀森斎石譜」、版画集「富獄写真(帖)」「富岳画譜」などの作品群が遺されており、多才な画人であった。

敬輔や雲圃から学んだ没骨の技法(輪郭線を排し、直接水墨や彩色で描く)や、応挙によってもたらされた写実画や西洋画の遠近法が、斐の多種にわたる作品の中で大成されていった。

| 名称 | 小泉斐とその作品(こいずみあやるとそのさくひん) |

| 所在地 | 那須町内 |

| 種別 | 有形文化財/絵画 |

| 指定 | |

| 指定年月日 |

掲載日 令和6年12月26日

更新日 令和7年4月8日

【アクセス数 】

【このページについてのお問い合わせ先】

お問い合わせ先:

生涯学習課 文化財係(那須歴史探訪館)

住所:

〒329-3443 栃木県那須郡那須町大字芦野2893

電話:

0287-74-7007