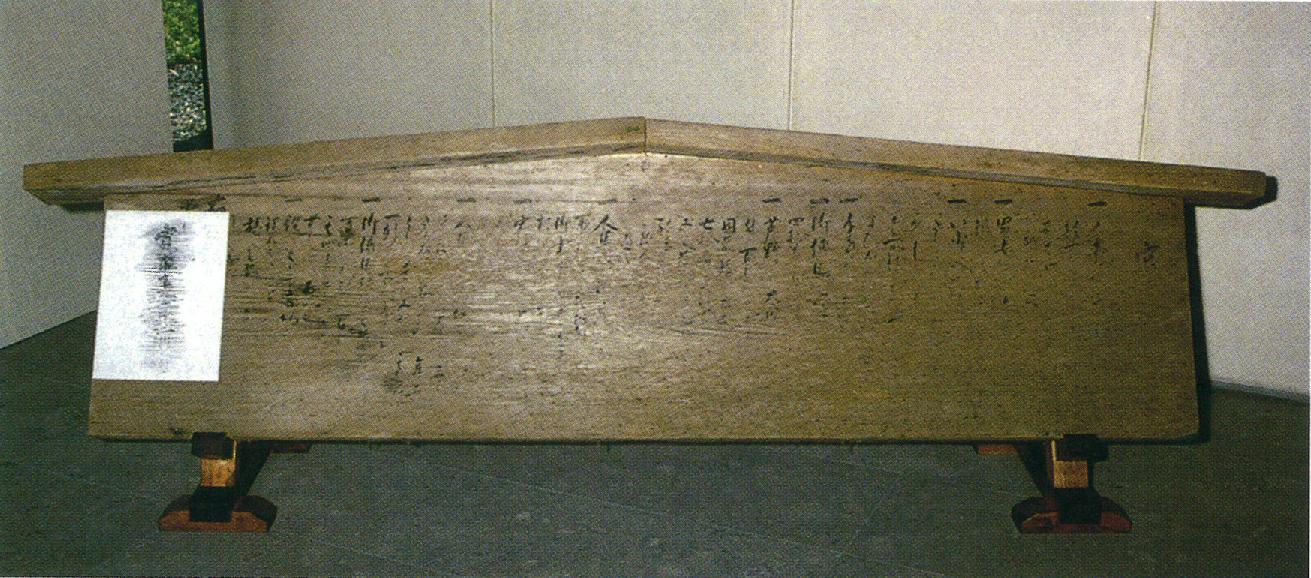

制札

制札は、高札ともいわれ問屋場や往来などの人の集まるところに掲げられ、「定」や「解書」などが書かれた板をいう。古くは、延歴元年(782)の太政官符に官符の内容を官庁や往来に掲示し、広く民衆に告知するよう命じた指示が出されたことに始まるという。以後、武家政権に引き継がれ、制度として全国的に確立したのは江戸時代である。江戸時代には、五街道や脇往還などの宿場、問屋に高札場が設けられた。

那須町には芦野健武山湯泉神社所蔵の15枚と小島の渡辺家所蔵2枚、伊王野鮎瀬家所蔵1枚の計18枚であるが、このほかにも所在が確認され、現在22枚を数える。

いずれも江戸時代のもので、寛永19年(1642)で、人身売買や伝馬駄賃を定めたものから新しいもので慶応4年(1868)の戊辰の役の際、新政府軍によって発布された太政官高札といわれるものまで江戸期全般を通したものである。

制札には、「定」「條々」「覚」が初めに書かれているが、中には一気に本文に入るものもある。書き出しについての決め事は不明であるが、「定」「條々」については幕府からの命令によって掲げられたものであろうと思われる。「覚」は、文書などの令達によって出されたものを、広く周知するために町年寄や名主、村役人などによって書き写され、掲げられたものと思われる。

江戸幕府による制札には、寛文元年(1661)の5枚の制札(撰銭・切支丹・火事場・駄賃・雑事)や正徳元年(1711)の5枚の制札(忠孝・切支丹・火付・駄賃・毒薬)が知られているが、明治新政府の五榜の掲示、太政官高札もある。

制札は明治6年(1874)に廃止が決定され、2年後には完全に撤去された。

現在保存されているものは、いずれも摩滅がひどく、判読することが困難で、乾拓により読み下した。

寛永19年のものには、芦野-大田原間(鍋掛や越堀が見えない)が一区間として荷物の継ぎ立てが行われていたことや宿駅間の駄賃銭など新事実が明らかとなっている。

板にかかれた文字として貴重な歴史史料である。

| 名称 | 制札 |

| 所在地 | 那須町大字芦野2232他 |

| 種別 | 有形文化財/歴史史料 |

| 指定 | 町 |

| 指定年月日 | 平成14年4月24日 |