認知症について

認知症について

認知症は「わがこと」として考えよう

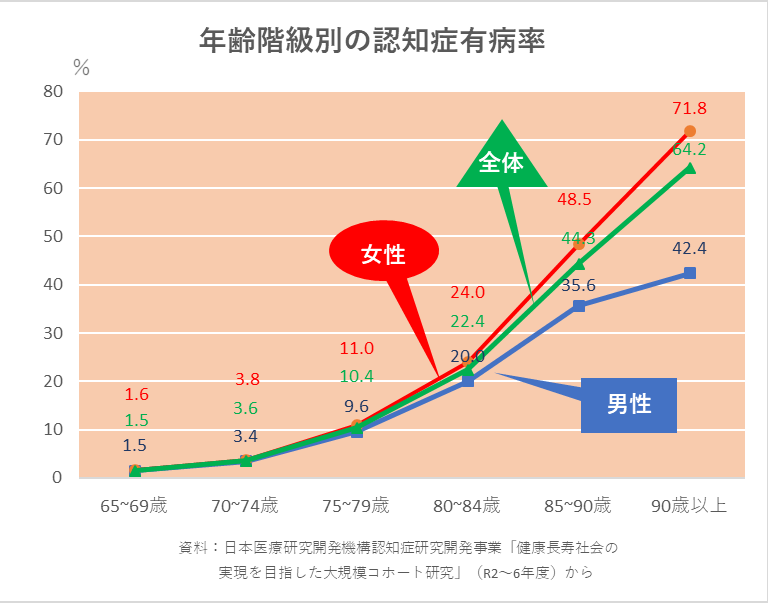

人は年を重ねると、思慮深くなり人間として成熟する一方で、身体機能は衰えていきます。認知症は、年齢が高くなるほど有病率は高くなります。若年期でかかる人もあり、家族や身近な人が認知症になることを含め誰にとっても、身近なものとなっています。

認知症とは?

様々な原因により脳に変化が起こり、それまでできていたことができなくなり、生活に支障をきたした状態をいいます。その原因となる病気は様々です。

認知症の原因となる病気

認知症を起こす病気は多くありますが、代表的なものを紹介します。○神経変性性疾患・・・脳の神経細胞そのものが変化していく病気のグループです。

・アルツハイマー型認知症

・レビー小体型認知症

・前頭側頭葉型認知症

○血管障害・・・脳梗塞や脳出血等を起こしたことによりおこってくる認知症のグループです。

・血管性認知症

◆認知症と似た症状が現れる疾患

ほかの病気や薬の影響などで、認知症のような症状が現れる場合もあります。治療によって改善できるのものが少なくないので、自己判断をせず、早めに受診をしましょう。

(例)甲状腺機能低下症、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、うつ状態など

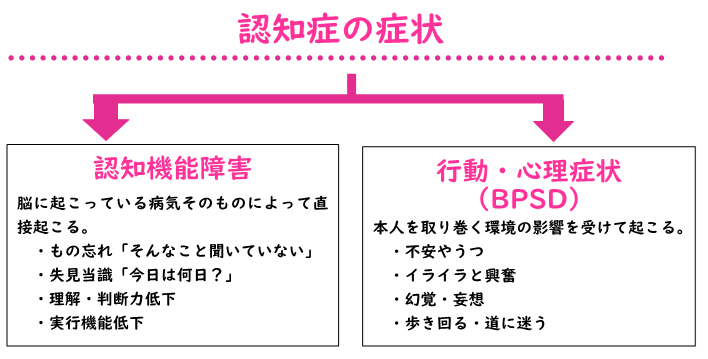

認知症の症状

原因となる病気により、どのような症状が出てくるのか異なります。

認知機能障害(認知機能低下)

脳に起こっている病気そのものによって直接おこる症状です。■もの忘れ・・・「そんなこと聞いていない」

・アルツハイマー型認知症では初期からよく見られます。

・年齢が高くなると、記憶力の低下を感じる人は少なくありませんが、認知症の人のもの忘れは、自分の経験そのものをすっぽりと忘れてしまうことが増えていきます。昔の経験は覚えていても、さっき言ったことなど最近の出来事を記憶しにくくなります。

・認知症のもの忘れは、出来事そのものを忘れてしまうこと、ヒントがあっても思い出せないことなどが特徴です。

(例)「夕食のおかずが何か」ではなく「食べたこと」を忘れる。

■失見当識・・・「今日は何日?」「今どこにいる?」

今現在、何年の何月何日か、時刻はいつか、自分が今どこにいるか、目の前にいる人が誰かなど、基本的な状況を把握することを「見当識」といいます。

認知症の進行とともに、今自分の置かれた状況がわかりにくくなります。多くの場合、時間、場所、人の順に進行します。

■理解・判断力の低下

比較的早い段階から、周囲から受け取る情報を選択して行動に移すことが難しくなります。そのため、複雑なこと、予期しないことへの対応が苦手になります。記憶力の低下も加わって、以前のようには、素早くものごとを理解・判断することができなくなります。

1.考えるスピードがゆっくりになります。

2.同時に二つ以上のことを処理することが難しくなります。

3.いつもと違う出来事が起こると混乱しやすくなります。

4.目に見えない仕組みが理解しずらくなります。

■実行(遂行)機能低下

目的に従って計画を立てて実行し、さらにその結果を振り返りながら物事を進めていくための脳の働きを、実行(遂行)機能といいます。

段取り良く進めることは難しくなっても、個々の動作は保たれていることが少なくありません。

行動・心理症状(BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)

認知症の人に現れる症状のうち、行動と心理に関するものを行動・心理症状(BPSD)といいます。行動・心理症状(BPSD)の多くは、背景にそこに至る理由があります。

本人の視点に立って、どうしてこの言動が生じたのだろうと、まずは考えてみましょう。本人に理由を尋ねてみる、その人の発する言葉・声・表情・しぐさ・行動からも「望んでいること」「困っていること」などを読み取って接することが大切です。

■不安やうつ

初期には多くの人が変わっていく自分に、今後どうなるのだろうと不安になります。

また、認知症にうつを伴うこともあります。

■いらいらと興奮

今までできていたことがうまくいかず、自分自身にいらだつこともあります。

精神状態や体調が悪いとき、感情のコントロールがうまくいかず、興奮してしまうことがあります。

■幻覚・妄想

アルツハイマー型認知症では、もの盗られ妄想が有名です。もの忘れに不安や「自分はもの忘れなどしない」という意識などが加わっておこります。

レビー小体型認知症では、「こどもが3人来ている」などのありありとした幻視を伴うことが少なくありません。

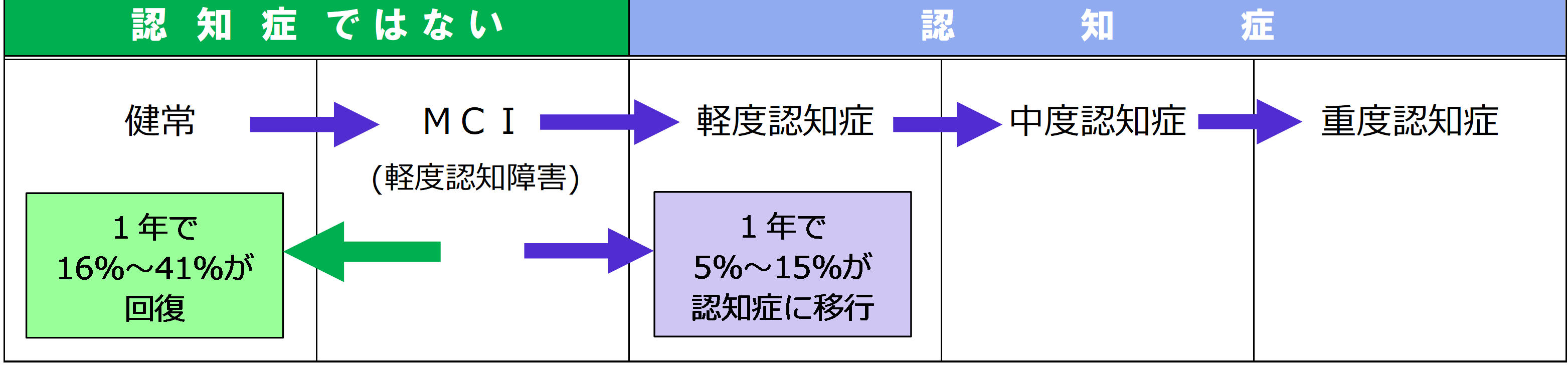

認知症の経過

■認知症の進行・経過は個人差が大きい認知症の進行の仕方は、原因となる病気や人によって様々です。

また、経過は個人差が大きく、進行のは早さも様々です。原因となる病気によって、治療法やケア方法も異なります。

不適切な対応は、行動・心理症状(BPSD)を招くなど、症状を悪化させることがあります。

若年性認知症とは?

65歳未満で発症する認知症を若年性認知症といいます。職場で最初に気づくケースが多く、早期診断につながり就労が続けられる場合もあります。

高齢者の認知症と違った課題があります。

認知症は予防できる?

これをすれば「認知症にならない」という予防法はありません。しかし、ライフスタイルの改善により、認知症の発症のリスクを減らすことは可能です。

また、認知症になってからも、進行を緩やかにすることが期待できます。

リスク軽減のポイント

○血管性認知症を予防する・高血圧症、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病対策で、脳卒中など血管の病気を予防する。

○アルツハイマー型認知症を予防する

・運動習慣や食生活の改善などに努めることは発症リスクを減らす効果が認められています。

○脳の病気の加速因子を防ぐ

・脳や身体を使わないことは、老化を促進し、脳の病気を加速させることにつながります。

・社会的孤立を防ぎ、何らかの社会参加をすることも、認知機能に良い影響を及ぼすとされています。

脳の活性化を図る

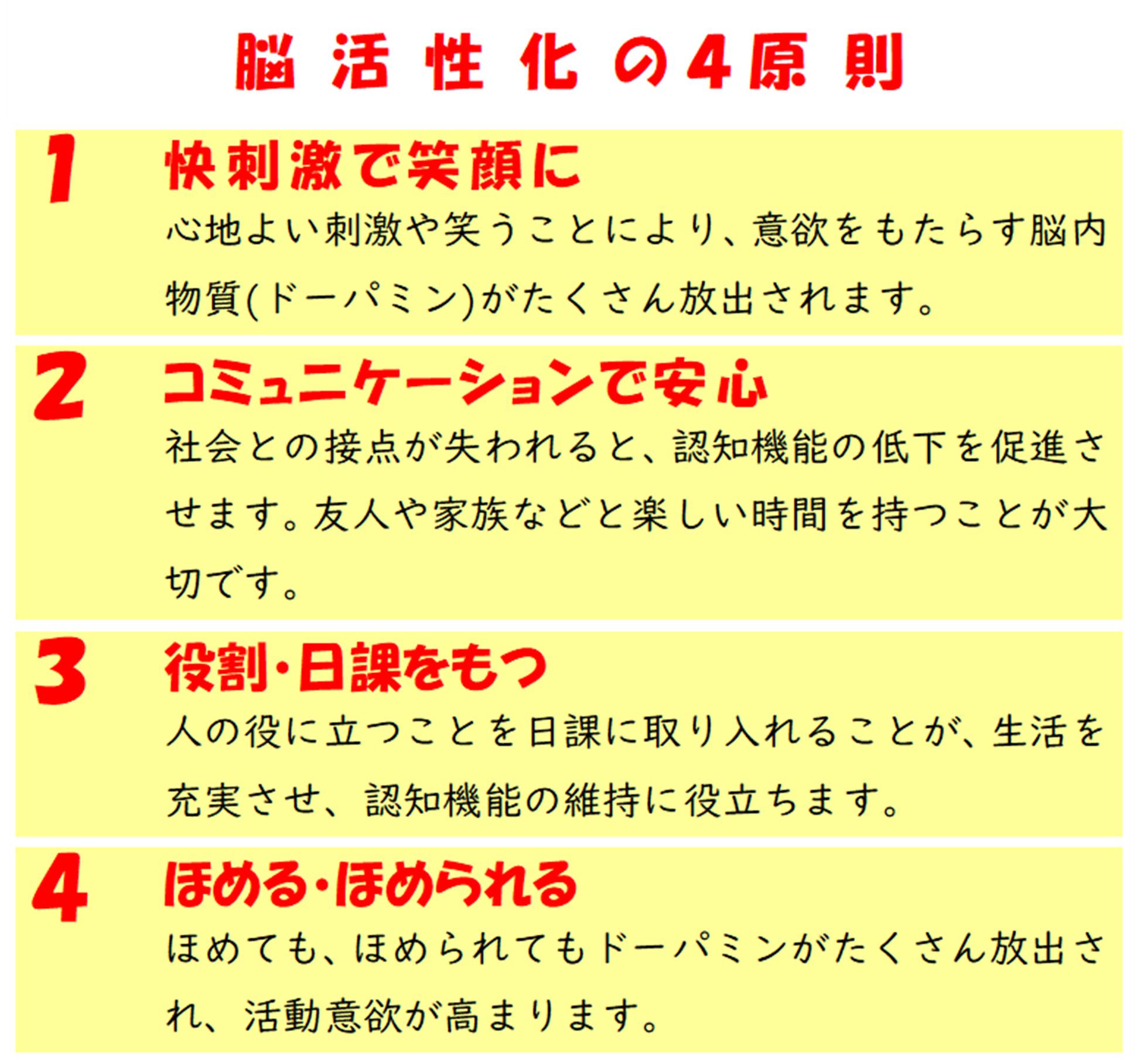

認知症の予防のためには、「何かをする」ではなく、どう刺激のある日常を送るかが重要です。■脳活性化の4原則

相談窓口

認知症が気になったら、お気軽に相談してください。| 名称 | 連絡先 |

| 那須町保健福祉課 | 0287-72-6910 |

| 那須町保健センター | 0287-72-5858 |

| 那須地区地域包括支援センター | 0287-71-1138 |

| 高原地区地域包括支援センター | 0287-73-8881 |

このコンテンツに関連するキーワード

掲載日 令和元年8月16日

更新日 令和6年9月5日

【アクセス数 】

【このページについてのお問い合わせ先】

お問い合わせ先:

保健福祉課 介護保険係・地域支援係

住所:

〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13

電話:

0287-72-6910